「無位・無官 高無にして5000石」

栃木県さくら市 喜連川。

江戸時代、ここは喜連川藩5000石の領地として、

また城下は奥州街道20番目の宿場町として、喜連川家が藩主として治めていました。

↑喜連川宿(荒川方面から撮影)

■5000石でも藩?

1万石以上の石高がある領地を藩として立藩でき、その藩主は大名と呼ばれました。

しかし、喜連川藩はわずか5000石。

藩でもなければ、大名でもありません。

しかもこの5000石は高無・無高、つまり表高は0(ゼロ)なんです!!(5000石は実高)

なのに江戸幕府からは藩として認められ、

ナント10万石格の大名扱いを受けたり、いろいろと厚遇されていました。

一体どうゆう事なんでしょうか?

■喜連川家の血筋

実はこの喜連川家は、かつての古河公方や小弓公方、

さらに遡れば室町幕府が関東を統治するための機関である鎌倉府の鎌倉公方・足利基氏の血筋。

その足利基氏は室町幕府・初代将軍である足利尊氏の子なので、足利将軍家の血筋。

そしてさらにさらに遡れば、

清和天皇を祖とする源氏(清和源氏)の流れを組む血筋の末裔だったんです!!

つまりは、とってもとっても格式の高い家柄だったとゆう事なんですね。

そのため江戸幕府は、清和源氏でかつての将軍家である足利家の末裔の

格式高い喜連川家を厚遇しました。

アナタの家は先祖がすごい人達だから特別扱いします!!みたいな感じでしょうか。

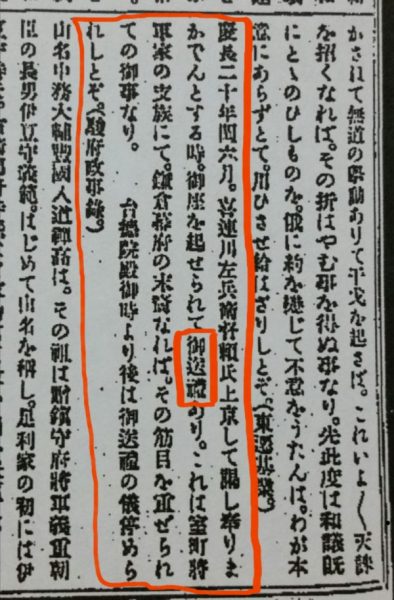

なにしろ、あの徳川家康から2代目藩主の喜連川家頼氏が「御送礼」を受けたとゆう記録が、

「徳川実記」の中の家康の記録である「東照宮御実記附録」に記されているんです。

ちなみに「御送礼」の儀は2代目将軍・徳川秀忠(台徳院)の時から以後、停められたと記されています。

※徳川実紀 第1編 291ページ (明治37年~40年 刊 著者・経済雑誌社 校 出版・経済雑誌社) 国立国会図書館デジタルコレクションより転載

「慶長20年閏6月。喜連川左兵衛督頼氏上京して謁し奉りまかでんとする時。

御座を起せられて御送礼あり。

これは室町将軍家の支族にて。鎌倉幕府の末裔なれば。

その筋目を重ぜられての御事なり。

台徳院殿御時より後は御送礼の儀停められしとぞ。(駿府政事録)」

家の格式が尊重され、それによって序列が決められていた時代の話です。

■厚遇の内容は?

では、どんな厚遇を受けていたのでしょうか?

★参勤交代の免除

藩主は1年おきに江戸に行き、将軍に対し様々な奉公(参勤)をする制度で、

藩主が国元に帰る場合(交代)、藩主の正室は江戸に残らなければならなかったのですが、

喜連川藩はこれが免除されていました。

喜連川家の格式を書いた「喜連川家格式書付」には、「国勝手 簾中(正室)も国住居なり」と

記され、朱色で「諸家になし」とあります。

「国勝手」とは参勤交代せず国元に在国する事で、正室も国元におり、

他の家には見当たらないとしています。

★日光社参における人馬役の免除

日光社参とは将軍が徳川家康の命日に日光東照宮で祭祀を行うことで、

将軍の大規模な行列の移動を支えるため、関東の村々では行列の移動に必要な

人馬を用意しなければなりませんでした。

しかし喜連川藩領の村々では、この人馬の用意(人馬役)が免除されていました。

他にも喜連川藩の諸役免除には手伝普請の免除などがありました。

この諸役御免も「喜連川家格式書付」に朱色で「諸大名になし」と記されています。

喜連川藩の5000石は高無・無高であり、江戸幕府との主従関係に基づく領地ではなかったた

め、この様な国役・公儀の役である労役の負担が免除されていたそうです。

■喜連川藩の江戸屋敷

参勤交代が免除されていましたが、まったく登城しなかったわけではなく、

年頭拝賀・初御目見・跡目御礼・隠居の御礼の際には登城しています。

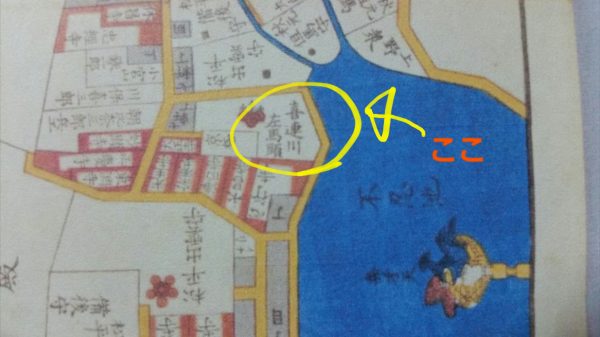

そのため利便性を考えてか、上野・不忍池之端には江戸屋敷がありました。

※江戸切絵図・本郷湯島絵図(1849年~1862年刊 景山致恭・戸松昌訓・井山能知//編 出版・尾張屋清七)国立国会図書館デジタルコレクションより転載

↑喜連川藩の江戸屋敷があったと思われる場所(台東区 池之端2丁目)

■江戸城中での格式

江戸城で喜連川家が将軍に献上する太刀や馬代金などを披露する役は、

4代目藩主・喜連川昭氏の名代で参府した喜連川氏信の時から奏者番が行うようになったのですが、

この奏者番が役務上必要な先例を書いた「奏者番留書」とゆうものがあります。

そこには「披露仕様ならびに心得の部」「御太刀披露の部」など江戸城中での儀式において

奏者番がどのように立ち振るまうのかが記されています。

この項目に並んで「喜連川の部」とゆう項があり、

喜連川家が江戸幕府の通常の儀礼格式とは別の扱いを必要とする家だった事を表しているんです。

そして「喜連川家格式書付」にも、喜連川家の格式の高さが

大名家と比較して、朱色で誇らしく書かれています。

例えば、初の御目見えで老中御取合せの時に、加賀前田家は敷居の外に座り会釈をしてから敷

居の中に入るのに対し、喜連川家は直に敷居の中に入ると記されていたり、

年頭御礼席は、太刀折紙は大納言の席で、御礼は中将・少将の席だったり、

5代目藩主・喜連川氏春の御目見の時までの御礼前詰席は、

松の大廊下部屋で御三家と同じだったり(6代目藩主・喜連川茂氏からは柳間御茶所)、

さらには、日光東照宮での拝礼席は国主以上で「国主以上と見えたり」と記されていて、

神酒頂戴席は国主より1畳上だったり、

江戸供立ては御三家・国主同様であったり、

簾中(正室)が使う朱傘は御三家同様であると記されているんです!!

とても高無・5000石とは思えないぐらい格別の扱いのオンパレードですね!!

このように格式が高く、様々な特別な扱いを受けていた喜連川家ですが

装束については違いました。